주용성(사진가)

지난 5월 29일 서울시립사진미술관이 문을 열었다. 서울시립사진미술관은 ‘사진’이라는 매체를 특화한 국내 최초의 유일한 미술관이다. 나는 사진미술관이 자리한 “창동의 역사성을 가진 사진 작업” 제안을 받고 기록 작업을 시작했다.

창동, 이라는 지명은 어떻게 만들어진 걸까? 창동리 이정표 옆에는 “조선시대 창고가 많아 생긴 지명”이라는 설명이 있었지만, 왜 이곳에 창고가 집중되었는지 구체적인 정보는 찾기 어려웠다. 실마리를 찾기 위해 날마다 동네를 돌아다녔다. 이곳 저곳에 카메라를 들이대는 젊은이가 궁금하셨는지 나이 지긋한 동네 어른들은 내게 말을 걸어오셨다. 운이 좋았다고 할까, 오며 가며 만난 어른들은 한결같이 동네에 얽힌 이야기를 들려주셨다. 이야기를 통해 구체적인 단서를 잡고 그와 관련한 공간들을 찾아다니기 시작했다. 조금씩 의문이 풀리기 시작했다.

흥미로운 점은 땅의 역사와 기억이 지명 속에 여전히 살아 있다는 사실이다. 예를 들어 “마들로의 ‘마들’은 조선시대 군마를 풀어 기르던 들판에서 유래했다”, “‘한내’는 중랑천의 옛 이름으로, 큰 냇가를 의미한다”는 설명처럼, 지명은 과거의 경험과 기억이 투영된 결과이기도 했다.

창동이란 지명은 도성 한양의 북쪽, 북한산의 험준한 지형에 북한산성을 축조하면서 생겨났다. 임진왜란과 병자호란을 겪은 후, 조선에서는 한양의 배후 방어를 위해 산성을 쌓아야 한다는 의견이 지속적으로 제기되었고, 결국 1711년(숙종 37년)에 이르러 성이 완공되며 행궁과 주둔 시설이 마련됐다. 당시 성을 쌓기 위해 필요한 물자와 인력을 보관한 창고가 위치한 곳이 바로 지금의 창동이며, 이로 인해 '창동' 이라는 지명이 생겨난 것이다.

이와 비슷하게 평창동 역시 비상시를 대비해 군량미를 저장하던 창고 ‘평창’이 설치된 데서 유래했다. 병자호란(1636, 인조 14년) 당시 남한산성에 고립된 조선이 45일 만에 청에 항복했던 경험이 반영된 결과이기도 하다. 병자호란은 조선뿐 아니라 동아시아 질서 전체를 흔든 사건이었다. 조선은 청의 속국이 되었고, 명나라의 몰락을 재촉하는 계기가 되기도 했다.

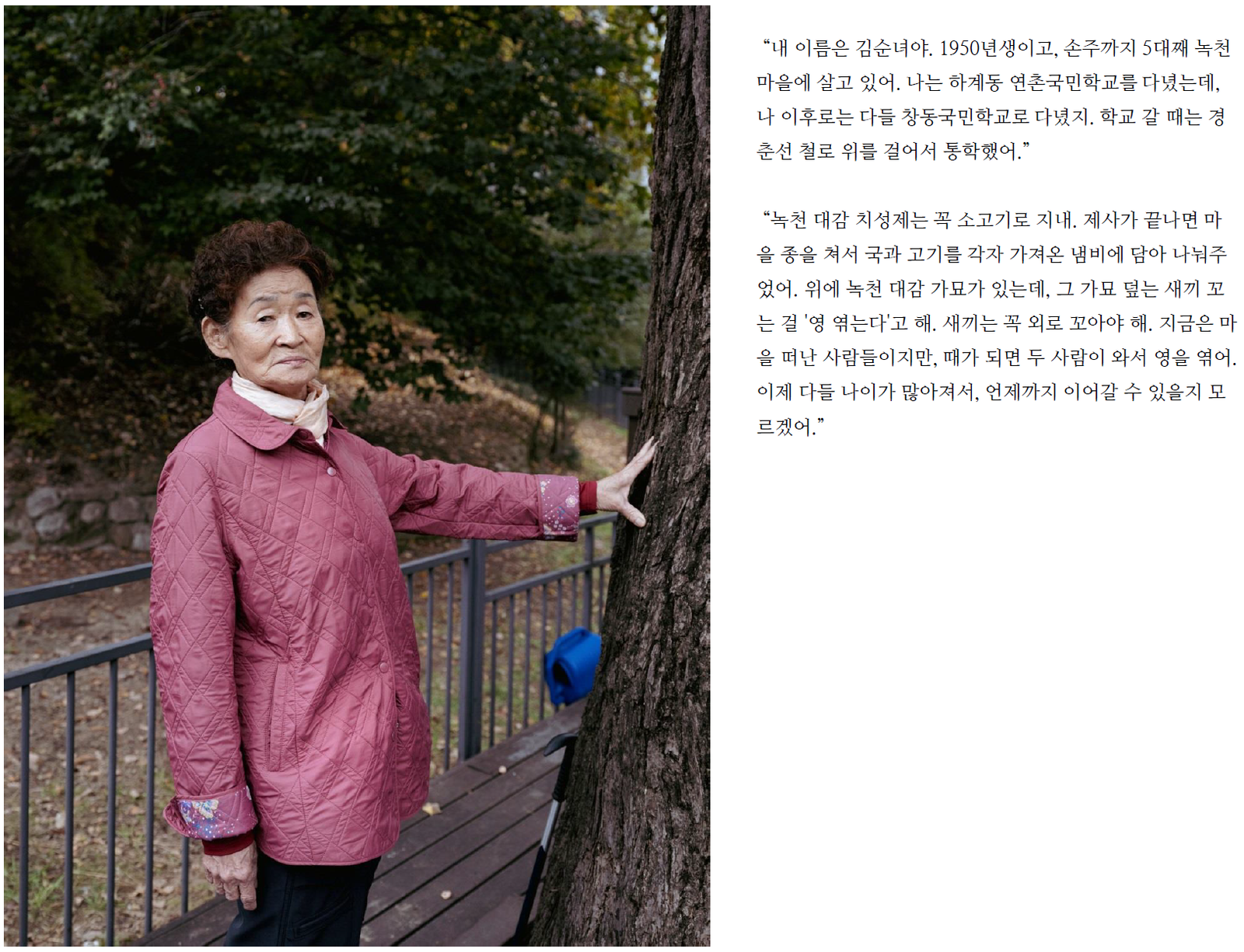

창동과 인접한 ‘녹천’이라는 지명 역시 북한산성과 깊은 관련이 있다. ‘녹천’은 북한산성 축조를 주도한 영의정 이유(李濡)의 호에서 유래한 이름이다. 이유는 일부 관료들의 반대에도 불구하고 북한산성 건립을 밀어붙였고, 이를 위해 재정 기구인 ‘경리청’까지 설치하며 적극적으로 사업을 추진했다. 그는 가족과 인부들을 이끌고 현장에 직접 머물며 백성과 함께 고된 작업을 감내했다. 이처럼 창동과 녹천은 단순한 행정 지명이 아니라, 조선 후기의 역사와 국가적 위기, 그리고 이를 극복하고자 했던 사람들의 흔적이 고스란히 담긴 장소다. 오늘날에도 녹천 마을에서는 매년 음력 10월 1일, 북한산성 축조의 주역인 이유를 기리는 ‘녹천 대감 치성제’가 이어지고 있다.

이번 작업은 창동에서 오래 살아온 주민들의 이야기를 통해 지역의 시간을 들여다본 기록이다. 창동 곳곳에는 그들의 삶이 남긴 흔적들이 지금도 그대로 남아 있었고, 책이나 자료로는 알 수 없는 삶의 결이, 몸과 말의 기억을 통해 전해졌다. 이 이야기들이 지금 이곳을 살아가는 사람들, 그리고 앞으로 이 지역에 머물게 될 누군가에게도 오래 기억되길 바란다.