장미나 (자원활동가, 고려대 물리학과)

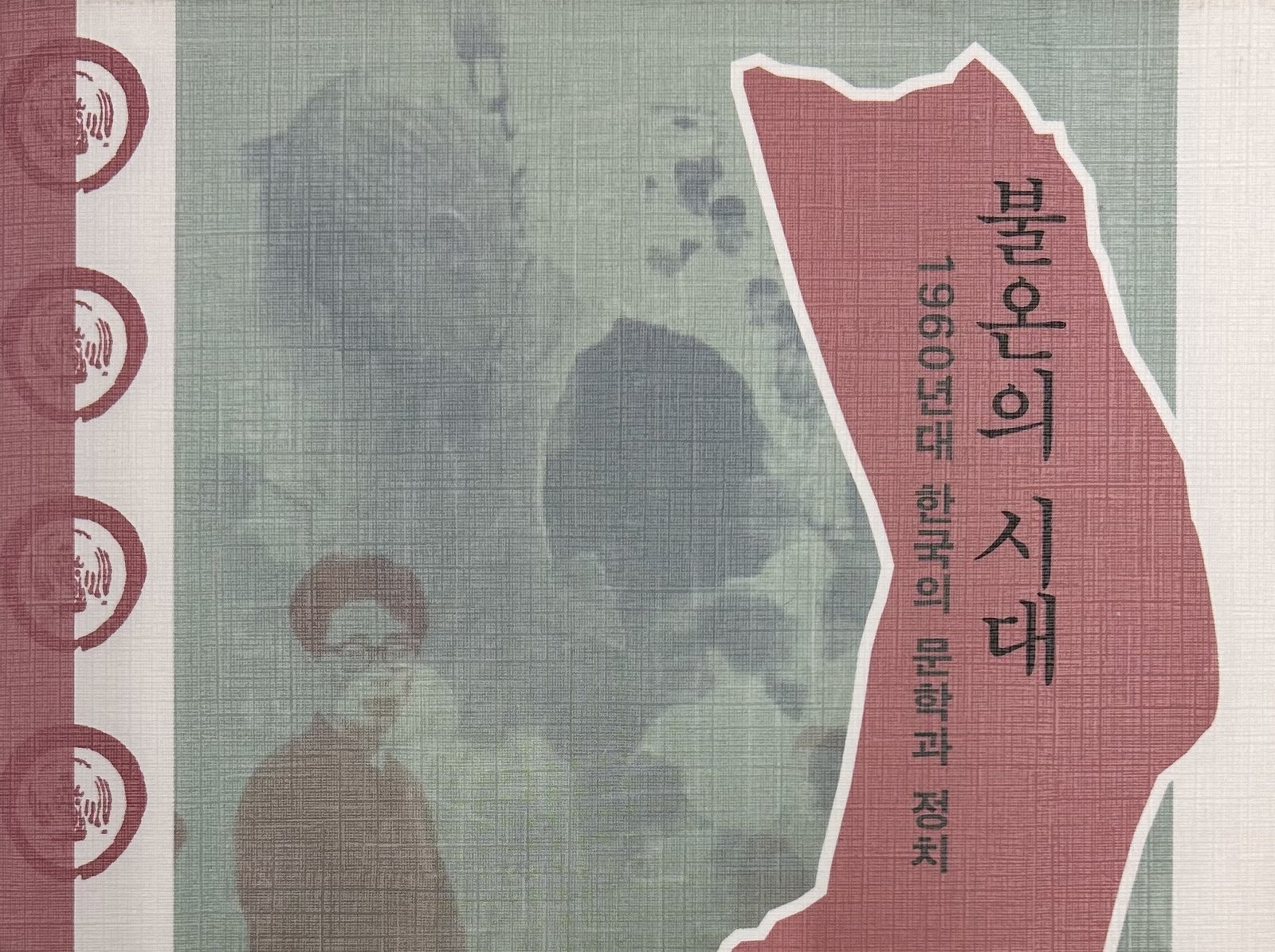

불온(不穩)의 의미는 사전적으로 ‘온당하지 않음’ 혹은 ‘사상이나 태도 따위가 통치 권력이나 체제에 순응하지 않고 맞서는 성질이 있음’입니다. 초록 검색창에 ‘불온’이라는 단어를 검색해보면 가장 먼저 눈에 띄는 것은 위와 같은 사전적 의미와 ‘불온 서적’, ‘사상 불온혐의’와 같은 단어들이었습니다. 본 강의의 연사이자 “불온의 시대”의 저자인 임유경 교수는 불온이라는 단어가 정부의 관제 문헌이나 언론 매체에서만 사용되는 것이 아니라 학술장과 일상 차원에서도 사용되는 것을 발견하고 언어를 다루는 주체에 따라서 사용 의도가 달라지며 말의 기능과 효과가 다른 양상을 보이는 것을 보고 특정 단어가 살아남는 그 과정을 추적하는 일이 의미 있다고 생각하였고 이를 박사과정 논문 주제로 선택 하셨다고 합니다. 본 강연 이후, 이러한 교수님의 관점을 빌려 또 다른 키워드 ‘부랑자’에 대해 생각해 볼 수 있지 않을까 하는 생각을 하게 되었습니다. 형제 복지원 사건의 중심에 있는 단어 ‘부랑자’는 그 시대 권력의 주체의 관점에서 ‘불온’한 자들에 대한 탄압을 대외적으로 정당화하고 일반화 하기 위해 쓰여진 또 다른 키워드가 아닐까 하고 질문해 봅니다. 이에 대해 생각해보기 위해서 ‘불온’이라는 단어의 용례에 대해서 생각을 해보게 되는데, 용례의 구분은 [상태], [사상], [행위], [주체], [매체]로 구분이 가능한데 불온한 상태, 불온한 사상, 불온적 행위, 불온한 주체, 불온한 매체로 사용되는 것입니다. 이 중 불온한 주체로서 묘사되는 자들을 탄압하기 위해 ‘부랑자’ 라는 또 다른 프레임으로 포장된 것이 아닐까 하는 생각을 해봅니다.

교수님은 실제로 60년대부터 처분과 기소가 이루어진 1907년의 신문지법 '안녕 질서 방해와 풍속괴란죄' 제21조에 대한 이야기를 꺼내며 “불온생산체계”가 60년대부터 재구조화 된 이유에 대해 궁금증을 자아냅니다. 419 김주열의 죽음과 전태일 노동자의 죽음은 60년대의 혁명과 죽음 사이를 보여주며 체제와 가난 사이의 권력 작용을 보이는데 이 둘은 언론을 통해 불온한 주체로서 낙인 찍히며 시대의 불온 표상이 되었다고 합니다. 이와 같이 권력은 언론을 통해 내러티브를 형성하는데, 북한에 대한 표상의 변천 과정에서도 이렇게 키워드를 통한 이야기 형성을 통해 원하는 사상을 구체화해 나간다는 것을 확인 할 수 있습니다. 50년대의 북한은 적으로 인식되지만 60년대엔 지옥, 80년대는 빈곤과 기아, 90년대는 악의 축 혹은 불량국가, 그리고 2000년대에 와서는 싸울 가치도 없이 표상의 힘을 잃어가는 듯이 묘사됩니다. 이처럼 언어를 사용함으로써 권력을 표방하고 그렇기 때문에 언어의 사용은 곧 권력의 작용으로 권력의 관계성을 관찰해 볼 수 있음을 이야기 니다. 60년대를 본다면 빈곤과 체제 혹은 외설과 불온이라고 하는 단어들로 하여금 이야기를 만들게 되고 담화와 연설의 생산이나 언론을 통해 이야기들을 생산해 내며 언어를 통한 통제와 검역 망이 형성되는데 이는 미셸 푸코가 이야기하는 성과 이념에 대한 통제와 같습니다. 외설과 불온이라는 키워드에 대한 법적 토대가 형성되고 이념이 형성이 됨에 따라 사회의 주요 통제 원칙이 세워지는 것을 알 수 있으며, 이러한 권력 작용은 푸코의 감시와 처벌에서 거론되는 미시적으로 내재화된 권력망의 작용인 것입니다. 이처럼 빈곤이라는 범주안에서 ‘부랑자’라는 키워드를 통해 주체를 명확히 하고 통제와 탄압의 정당화가 이루어졌던 것입니다.

강의 끝자락에서 김수영 시인의 말, “문화가 불온 하지 않다면 문화가 아니지 않는가”라는 그 말은 과연 불온하다는 것이 과연 부정적이기만 한 일인지 다시금 생각하게 합니다. 형제복지원 사건에서 와 같이 빈곤하여 길거리를 배회하는 부랑자에 대한 통제는 사회질서를 무너뜨리는 자들을 한 공간으로 모아 다시금 질서를 성립시킨다는 내러티브가 형성되며 모두를 설득하고자 합니다. 독일의 나치 정권이나 박정희 전두환 시절의 군부 정권은 사회질서를 해치는 자들이라는 ‘부랑자’, ‘홈리스’, ‘거지’와 같은 이름표를 통해 통치에 순응하지 않는 자(불온한 주체)들에 대한 광범위한 제도화를 시도하였습니다. 하지만, 김수영 시인의 말처럼 과연 불온한 것들이 꼭 사회로부터 격리되어야 하고 통제되어야 하는 것인지 과한 질서와 통제는 오히려 우리 사회를 아프게 하는 건 아닌지에 대해 사유해봐야 합니다. 그리고 여러 키워드를 통한 내러티브 형성으로 계속되는 권력 주체자들의 일방적인 정당화는 앞으로도 여러 불온함으로 견제 되어야 만 할 것 입니다.