ㆍ‘납북어부사건’ 생존자 “무죄 됐어도 현실은 막막”

ㆍ4·3, 5·18 피해도 진행형…“사후 구제 제도 시급”

충남 연기에서 아파트 경비로 일하는 박춘환씨(67)는 이가 하나도 없다. 말할 때마다 바람소리가 나고 더듬거리게 되는 것이 부끄럽다. 나이 때문이 아니다. 박씨는 “젊었을 적 하도 입을 맞아서 일찍이 이가 다 빠져버렸다”고 했다. 군산 개야도에서 7남매 중 장남으로 태어난 그는 15세 때부터 배를 탔다. 가족들을 먹여살리기 위해서였다. 1968년 연평도에서 조기를 잡다 북한 경비정에 끌려가 4개월 만에 구사일생으로 돌아왔지만 그 사건이 그의 인생을 암흑으로 몰아넣었다. 그는 10년 후 영장도 없이 집으로 들이닥친 경찰관들에게 끌려가 60여일간 고문을 당했다. 이어 간첩 혐의로 기소돼 7년을 복역했다. 박씨는 ‘납북어부 간첩사건’의 생존자다.

“거꾸로 매달려 한 시간 동안 있으니 얼굴이 붓고 눈에서 피가 났습니다. 악에 받쳐 덤벼도 봤지만 결국 매질만 당했습니다. 이때 입 주변을 너무 많이 맞았고 전기고문도 수십 번 당했습니다.”

납북어부 간첩사건은 공안정국 조성을 목적으로 저질러진 대표적인 ‘조작간첩사건’이다. 박씨는 고문에 못이겨 납북 당시 북한에 포섭돼 북한의 지령을 받고 동해안 초소의 정보를 빼내고 이웃 주민들에게 월북을 권했다고 진술했다. 공범을 대라는 엄포에 엉겁결에 고향 친구 임봉택씨(66)의 이름이 튀어나왔다. 군산에 살던 임씨도 똑같이 끌려가 고문을 당했다. 임씨의 아버지는 아들이 간첩이라는 동네 사람들의 따돌림과 손가락질을 견디지 못하고 결국 자살했다. 박씨의 아내도 남편의 중형 선고에 충격을 받아 숨졌다. 7년이 지나 감옥에서 나온 박씨는 가족과 함께 고향을 떠났다. 아무도 그를 배에 태워주려 하지 않았기 때문이다. 연고도 없는 타향에서는 남의 땅을 부쳐먹거나 일용직으로 일할 수밖에 없었다. 가난이 뒤따라왔다. 동생이 술만 마시면 울분에 차 동네 사람들에게 시비를 거는 모습도 모두 자신의 잘못처럼 느껴졌다.

“40년이 지나도 울컥합니다. 내가 봉택이 이름만 대지 않았아도…. 나 같은 거 왜 태어났을까 싶은 생각에 농약을 마시려다 초등학교 2학년인 손녀가 ‘할아버지 왜 그래’라고 말려서 죽지 못한 적도 있었죠. 지금도 파출소나 법원 앞을 지나가면 정나미가 떨어집니다.”

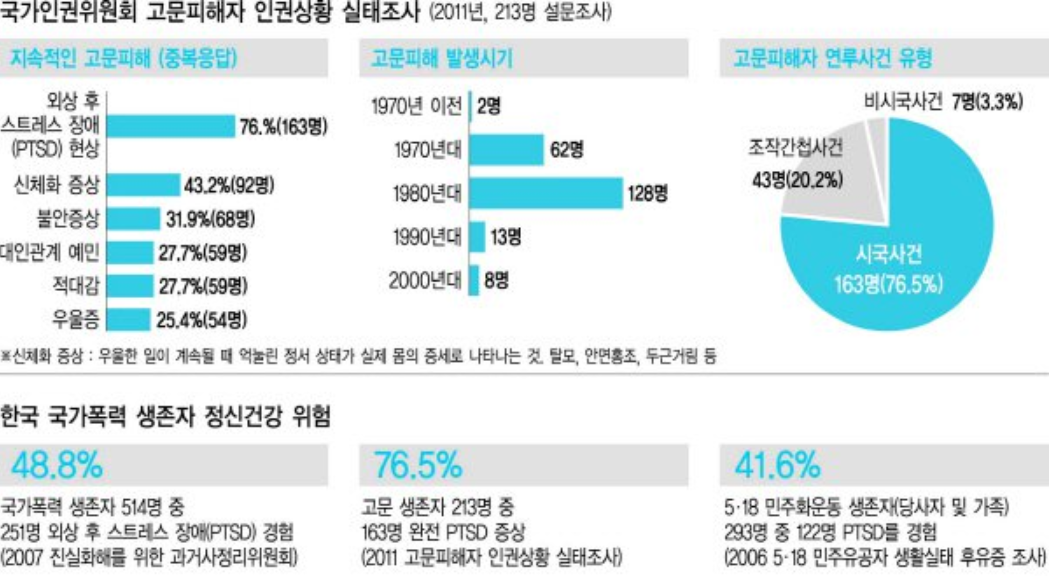

진실·화해를 위한 과거사정리위원회는 2010년 ‘납북어부 간첩사건’은 조작된 것이라고 결론냈다. 이에 박씨는 이듬해 재심을 통해 무죄를 선고받을 수 있었다. 박씨는 재심을 청구하며 알게 된 다른 고문생존자들과 함께 인권단체 ‘진실의 힘’을 결성했다. 지난 17일 광주광역시와 보건복지부가 주최해 국회 의원회관에서 열린 국가폭력·고문생존자 재활과 국가의 의무에 관한 국제심포지엄에는 5·18광주민주화운동, 제주 4·3사건 등의 생존자들이 참여해 여전한 고통을 호소했다. 심포지엄에서 토론자로 나선 송상교 변호사는 “국가폭력 생존자의 재활과 보상 등 구제를 위한 제도개선이 필요하다”며 “인재근 민주당 의원이 지난해 12월 대표 발의한 ‘고문방지 및 고문 피해자 구제·지원 등에 관한 법률안’이 제정돼야 한다”고 밝혔다.

박은하 기자 eunha999@kyunghyang.com

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201312182211285&code=940601